Retour en enfance

Deborah

Gentès

Une redéfinition du statut de

l’enfant et de celui de l’adulte dans la relation

éducative, en pédagogie Freinet1.

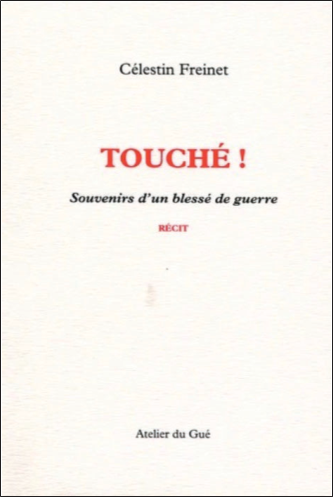

1Célestin

Freinet développa une pédagogie, qu’il appellera pourtant

« moderne », de ce retour traumatique en enfance, à travers

son expérience de la Grande Guerre. Il en fera le récit

dans un petit livre, Touché !, souvenir d’un blessé de

guerre, dans lequel

il décrit sa convalescence. Il raconte comment il doit

réapprendre chaque geste de la vie quotidienne et refaire

si péniblement le chemin des apprentissages, qui sont pour

l’enfant, le découvrira-t-il alors, « naturels » : « Je

commence à faire quelques pas en m’accrochant partout. J’ai

même traversé la ruelle sans me tenir et me suis précipité

sur le lit comme un enfant mal assuré se jette dans les

bras de sa maman. Je suis allé de mon lit jusqu’à la

fenêtre. J’ai été fier de mon œuvre…2 »

[…]

Il termine sur la perte

définitive de sa jeunesse et de son insouciance. Il a fait

l’expérience conscientisée du retour à un état d’enfant

dépendant, mais apprenant et de la perte définitive de son

enfance dans cette épreuve. De cette prise de conscience,

il développera une pédagogie qui fera le lien entre la

remise en question du statut de l’enfant dans la société

adulte et l’espoir de l’émancipation du peuple.

Lorsqu’il veut

reprendre son métier d’instituteur, alors qu’il a été

grièvement blessé au poumon, Célestin Freinet a du mal à

parler, et il en fera un invariant de sa pédagogie, qui en

comporte trente : « Parlez le moins possible ». Il est

aussi très affaibli, il doit rester la plupart du temps

assis. Son corps ne peut plus se tenir debout sur l’estrade

au-dessus des élèves assis à leur pupitre, ni sa voix

porter sur l’ensemble de la classe. Dans ce face-à-face

entre le corps défaillant de l’instituteur et celui de ses

élèves, une inversion à la norme éducative et

institutionnelle émerge : ce sont les corps des élèves qui

vont suppléer au manquement du corps de leur

instituteur. Ils ne vont plus être rivés à

leur place d’élève ni d’enfant, ils vont se déplacer,

pour travailler en atelier et construire leurs

connaissances par le « tâtonnement expérimental », dans la

« coopération ». Dans ce même rapport à la praxis,

l’enseignant sortira les élèves de la classe et de l’école,

pour les confronter à la réalité du monde du travail et de

la nature : « Mais alors, le maitre ne sera plus

omnipotent ? Il faudra qu’il subisse les observations et

les remontrances de ses élèves, s’il les a méritées. Il

faudra qu’il apprenne à les regarder, non avec ses yeux

d’homme, mais avec des yeux d’enfant ; et qu’il ne soit

parmi eux tous que l’enfant le meilleur qui s’impose comme

exemple et comme guide dans la république nouvelle. Et il

nous faudra lutter longtemps avec nous-mêmes pour arriver à

cela.3 » […]

L’expérience vécue par

Freinet, à la fois dans sa radicalité incarnée de blessé de

guerre et dans sa dimension universaliste de militant du

socialisme, lui a ouvert la voie vers un renversement des

positions de pouvoirs entre les enfants et les adultes. Il

en fera cet autre invariant de sa pédagogie : « L’enfant

est de même nature que nous ». Car l’efficacité4 de la

pédagogie Freinet réside dans cette pratique, qui permet

d’expérimenter à travers les différents espaces de

médiation au savoir, à la fois par l’enseignant et par les

élèves, ce renversement de positionnement entre ceux qui

savent, les adultes, et ceux qui apprennent,

les enfants.

Dans ce sens, je dirais qu’entrer en pédagogie différente

c’est « également », accepter d’entrer en ignorance.

Jacques Rancière,

philosophe, renverse cette définition de nature de la

pédagogie, qui institue l’avance prise par les adultes sur

l’enfant par l’accumulation des expériences dans ce rapport

au savoir. Entre les discours éclairés des adultes et

l’inculture de l’élève, il défend « une égalité des

intelligences » dans la posture ignorante du

maitre5.

Célestin Freinet était en

rupture avec les institutions académiques : il s’opposait à

ce qu’il nommait « les savants », responsables, d’après

lui, par la reproduction des élites, d’une inégalité

intrinsèque à la société, mais plus encore, par la forme

qu’ils ont instituée d’une diffusion des savoirs qui va du

haut vers le bas. Cette transmission verticale assèche et

capture toute capacité de production intellectuelle des

enfants comme des adultes issus des classes sociales

inférieures, à partir de leur propre expérience du monde.

Alors institués dans leur statut d’ignorant, ils le

deviennent aussi d’eux-mêmes.

Le titre que j’ai donné à

l’article (paru dans la revue SpécifiCITés) provient d’un texte d’Élise Freinet,

diffusé par une militante de l’ICEM, sur une liste de

discussion du mouvement Freinet, pour revivifier un débat

qui n’est jamais clos en pédagogie, sur la relation entre

le statut de l’enfant et celui du savoir. Dans la rubrique

« La part du maitre – La part de l’enfant » de la

revue L’Éducateur, en 1953, Élise Freinet engageait ses

« camarades » à inverser cette proposition, du

maitre d’abord

et de l’enfant ensuite : « Nous avions, au

début de l’année, tenté de

donner un aspect nouveau à cette rubrique, en renversant,

pour ainsi dire, le sens des valeurs : “La part de l’enfant

dans l’éducation du maitre”. Car il ne fait pas de doute

que c’est en contact avec l’enfant, que c’est dans nos

présences à ses actes de vie, que nous nous découvrons

nous-mêmes, que nous nous formons, que nous nous

éduquons.6 »

martin.gentes@wanadoo.fr

1Ce texte

est extrait d’un article de l’autrice : « L’entrée en

pédagogie différente : la part de l’enfant dans l’éducation

du maitre », p. 216 à 218, in SpécifiCITés,

Vol. 2018/2, no 12.

4En

référence aux travaux de l’équipe Théodile de

Lille III, dirigés par Yves Reuter à l’école Freinet

de Mons-en-Baroeul.

6Élise

Freinet, « La part de l’enfant dans l’éducation du

maitre », in L’Éducateur (14-15),

avril-mai 1953.