Pour construire un monde

plus juste

Véronique

Decker

Des préalables pour démarrer en

pédagogie Freinet.

Est-ce qu’on entre « dans

la pédagogie Freinet » comme on entrerait dans un château,

en passant le pont-levis et en franchissant

des douves verdâtres ?

Est-ce qu’on démarre comme on ferait démarrer une voiture

de course toujours susceptible de nous échapper au premier

virage ?

La pédagogie

Freinet, avant d’être des techniques pour la réaliser,

c’est d’abord un état d’esprit, une vision politique d’un monde

plus juste, permettant à chacune et chacun de s’exprimer

par une vie active, créative, et coopérative.

Et donc, pour une vie

entière d’enseignant, d’enseignante, ce

sont des recherches, que nous faisons ensemble, avec nos

propres élèves. Car en premier, nous ne sommes

plus « face aux élèves », nous sommes à leurs côtés.

Nous marchons avec eux sur des sentiers de réflexion, sur

des chemins d’apprentissage, et nous allons rechercher ceux

qui sont restés emberlificotés dans les ronces.

Parce que j’ai été

directrice d’école, déchargée de classe une bonne part de

ma carrière, je me régale à la retraite de

faire des ateliers avec les élèves. Du bénévolat,

dans des écoles

volontaires, mais aussi des ateliers hors temps

scolaire.

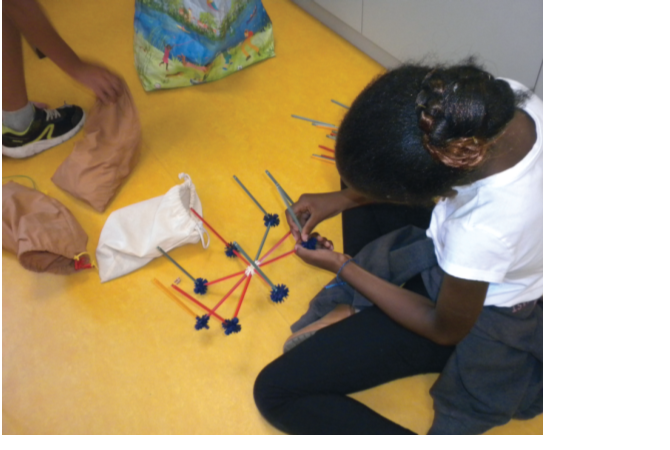

Alors, qu’est-ce que je

mets en deuxième dans la

pédagogie Freinet ? La possibilité

d’observer les

élèves et de regarder attentivement leurs procédures. Les

voilà lancés dans leurs recherches, et le tâtonnement

expérimental fait jaillir quelques trouvailles.

J’observe les

procédures de

construction et j’interviens pour donner les mots dont ils

ont besoin pour parler de leur création, en disposant du

vocabulaire pour décrire les actes et les émotions qui les

portent, échanger avec leurs camarades, et réfléchir plus

collectivement.

En troisième, je mettrai

l’attention aux enfants des milieux populaires : ceux qui

expérimentent moins avec leurs parents, qui

sont parfois fatigués, parfois mal logés, parfois un peu

des deux. Alors, ils ne jardinent pas, ils ne bricolent

pas, ils ne cuisinent pas. Ces enfants-là doivent

expérimenter le monde pour en comprendre les

épures

mathématiques, les allégories littéraires. Donc, projets de

sorties dans la nature, de construction de cabanes, de

classes transplantées, sable, eau, terre, feu, air.

En quatrième, tout ce qui

ne « sert à rien », l’art, la musique, la peinture, ce qui

est juste là pour que s’expriment nos émotions, nos désirs,

et notre joie.

Mais rien de tout cela n’a

de sens si nous ne le faisons pas ensemble, tous ensemble,

sans abandonner qui que ce soit au détour d’un chemin.

Notre vision d’un monde plus juste n’est pas

réservée à

ceux et celles qui peuvent payer une école alternative. Nous

savons que la planète est au bord de l’asphyxie, et

qu’aucun enfant ne « s’en sortira » seul. Seules les

valeurs de la

coopération permettront aux enfants de former une

génération d’adultes capables d’agir efficacement.

Alors, ma petite pierre,

c’est de faire des ateliers de construction. Pour

construire symboliquement le monde de demain. Pour que

les filles

(auxquelles on n’achète jamais de jeux de construction)

construisent aussi.

Pour que tous apprennent les maths non pas comme une matière sèche

et aride, mais comme un langage dont les

segments, les

sommets, les axes, les dimensions sur le plan et dans

l’espace prennent sens.

Ils sont alors les

Égyptiens qui construisent des pyramides, des bâtisseurs

de cathédrales, des forains de manèges

articulés, des astronomes qui

décrivent les

systèmes solaires.

Tous ces solides font

réfléchir à la solidarité nécessaire pour les bâtir. Même

en modèles réduits. Ils jouent ? Non, ils travaillent à

représenter le monde avec leurs mains d’enfants.

v.decker@laposte.net